Photo par Laurent Drissen et Marcel Sévigny

Splendeurs et misères d’une supergéante

Au cœur de cette gigantesque bulle de gaz se cache une étoile de type Wolf-Rayet. À la veille d’exploser en supernovæ, elle éjecte, sous forme de vents stellaires, de phénoménales quantités de matière qui se déploient dans le nuage moléculaire environnant. Cette image Doppler montre l’expansion inexorable de cette nébuleuse, dénommée NGC 2359. Ici, seules les longueurs d’onde de la raie d’hydrogène ionisé ont été sélectionnées et les couleurs correspondent aux vitesses des gaz : du bleu, se rapprochant de nous, au rouge en direction opposée.

Prix du jury

Télécharger cette image

Photo par Pierre-Alexandre Goyette

Traînées d’étoiles microfluidiques

Un fluide est injecté dans une ouverture située au centre de l’image. Il se retrouve emprisonné dans un mince interstice, baigné aussi de fluide, et réaspiré par une deuxième ouverture située à droite de l’image. À cette échelle du micromètre, les fluides ne connaissent pas de turbulence. Ils s’écoulent de manière laminaire, comme en témoignent les microbilles fluorescentes scintillant dans le noir. Le contrôle précis des fluides sur des surfaces permet l’amélioration de tests biomédicaux nécessitant le marquage de tissus biologiques.

Prix du jury

Télécharger cette image

Photo par Julien Saguez

Petits envahisseurs de grandes cultures

Ces drôles de « soucoupes volantes » sont en fait des dizaines d’œufs posés sur les feuilles à la cime d’un plant de maïs. Bientôt, ils libéreront les larves du ver-gris occidental du haricot, très friandes des épis en devenir. Ces œufs sont pondus par des papillons nocturnes originaires du centre des États-Unis et maintenant bien établis en Ontario. Portés par les vents jusqu’au Québec, et par suite des changements climatiques, ils pourraient, craint-on, s’installer ici à demeure.

Prix du jury

Télécharger cette image

Photo par Fèmy Fagla

L’école de la vie lacustre

Chaque matin, ce jeune garçon se juche sur son radeau de fortune : un assemblage de bidons de plastique. Armé de sa perche, il parcourt 5 kilomètres pour rejoindre son école située à Ganvié, une cité lacustre de 40 000 habitants. Un bel exemple de débrouillardise propre aux populations de ces villages perchés sur les eaux du lac Nokoué, au Bénin. Le chercheur en urbanisme documente leur mode de vie et leur capacité d’adaptation dans un contexte de changements climatiques.

Prix Humain-Nature (Espace pour la vie)

Télécharger cette image

Photo par Stéphanie Arnold, Jean-François Laplante, Nicolas Toupoint, Francine Aucoin et Pascale Chevarie

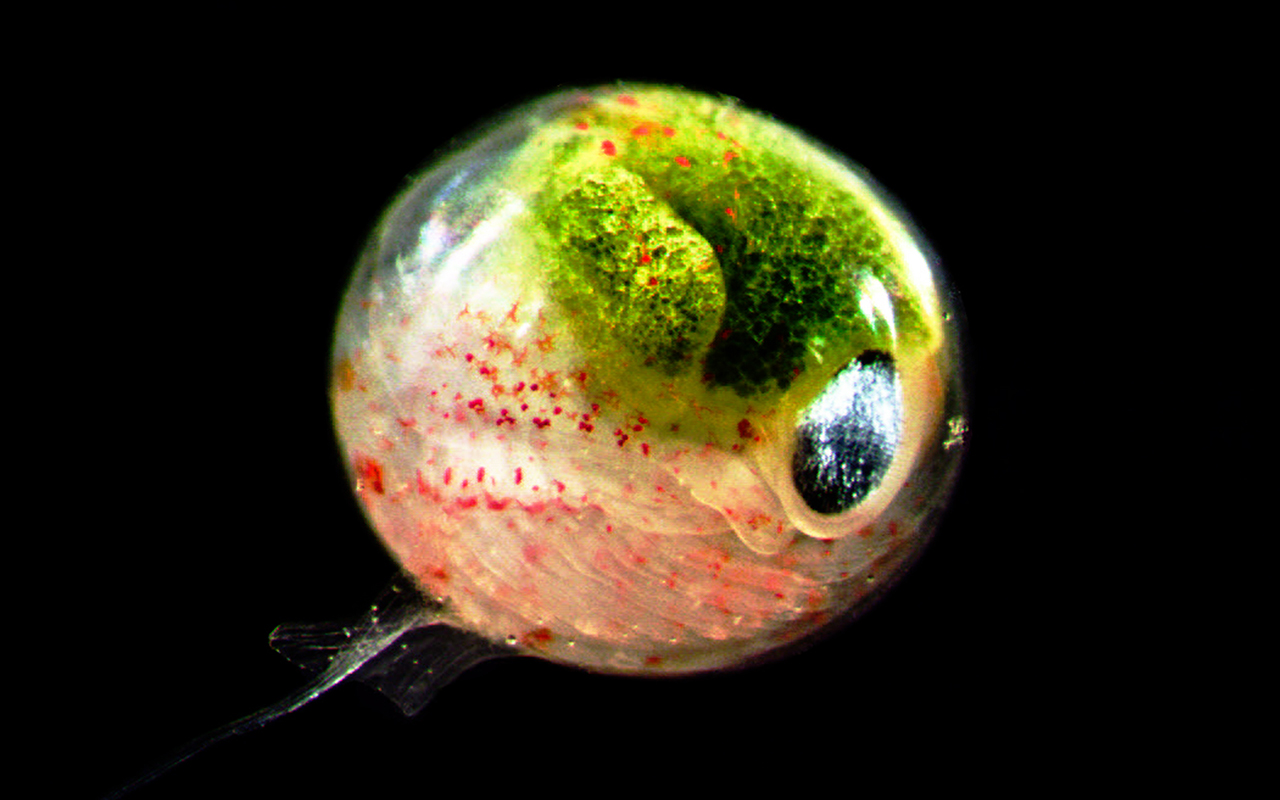

Le pas-à-pas d’une émergence

Voici Homarus americanus à l’état de prélarve, récolté au large des îles de la Madeleine. La mesure du diamètre de l’œil de cet embryon de homard, associée à la température de l’eau, annonce l’éclosion de l’œuf d’ici cinq semaines. Ces données, amassées en collaboration avec des pêcheurs, permettent d’estimer l’abondance des cohortes à venir. Il faudra à ce tout-petit quelque huit ans avant d’atteindre la taille adulte et commercialisable.

Prix du public

Télécharger cette image

Photo par Daniel Almeida

La reazione nera

En 1873, Camillo Golgi a publié un article sur sa découverte de la « réaction noire » (reazione nera), technique de coloration qui a permis aux premiers neuroscientifiques de comprendre l’organisation structurelle du système nerveux. Près de 150 ans plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi cette technique colore parfaitement certains neurones et n’a aucun effet sur d’autres. C’est d’ailleurs grâce à cette coloration sélective que les neuroscientifiques peuvent visualiser dans les moindres détails la structure d’un neurone. L’image montre une zone d’un cerveau humain post mortem qui a été colorée au moyen de la réaction noire. Cette technique permet d’étudier la structure des neurones pyramidaux dans le cortex préfrontal de personnes qui se sont suicidées.

Prix du jury

Prix du public

Télécharger cette image

Photo par Giuseppe Di Labbio

Vortex laminaire dans un cœur sain et valve qui fuit dans un cœur malade

On peut voir sur l’image le sang qui circule dans le ventricule gauche (la principale cavité de pompage du cœur) dans un cœur en santé (à gauche) et lorsqu’il y a une fuite valvulaire (à droite). Le problème cardiaque qu’on aperçoit sur l’image de droite est ce qu’on appelle la régurgitation aortique. Lorsqu’un ventricule gauche d’un cœur en santé se remplit, le sang ne forme qu’un seul vortex laminaire qui tourbillonne élégamment avant d’être expulsé. Mais chez la personne souffrant de régurgitation aortique, la fuite entrave la circulation en empêchant la formation de ce vortex et en provoquant des turbulences dans le ventricule. L’action de pompage du ventricule gauche devient alors moins efficace, ce qui force le cœur à fournir un effort supplémentaire pour pomper le sang. L’étude de la circulation sanguine dans le ventricule gauche permet de mieux comprendre la régurgitation aortique et d’en évaluer la progression chez la personne atteinte.

Prix du jury

Télécharger cette image

Photo par Gongyu Lin

Le guide du voyageur infectieux

L’image montre un acarien prédateur qui porte des spores de champignons entomopathogènes sur son corps. Trente minutes à peine après avoir quitté son substrat d’élevage artificiellement contaminé par des spores (au bas de l’image), il avait déjà nettoyé les côtés de son corps, ayant passé la moitié de son temps à faire sa toilette. Il n’a toutefois pas réussi à déloger les spores sur son dos. Étonnamment, c’est en marchant qu’il s’en est débarrassé. Comme quoi pierre qui roule n’amasse pas mousse… Dans le cadre de mon projet de doctorat, nous cherchions des agents de dispersion qui pourraient transmettre rapidement une maladie à une population de thrips des petits fruits (le pire ennemi des agriculteurs). Nous avons découvert que certains acariens prédateurs, selon les techniques utilisées pour trouver de la nourriture, peuvent augmenter le taux d’infection en amenant des spores dans les colonies de thrips. Cette combinaison de prédation et d’infection constitue une solution de rechange efficace aux pesticides pour diminuer rapidement les populations de ravageurs.

Prix du jury

Télécharger cette image

Photo par Yanis Chaib

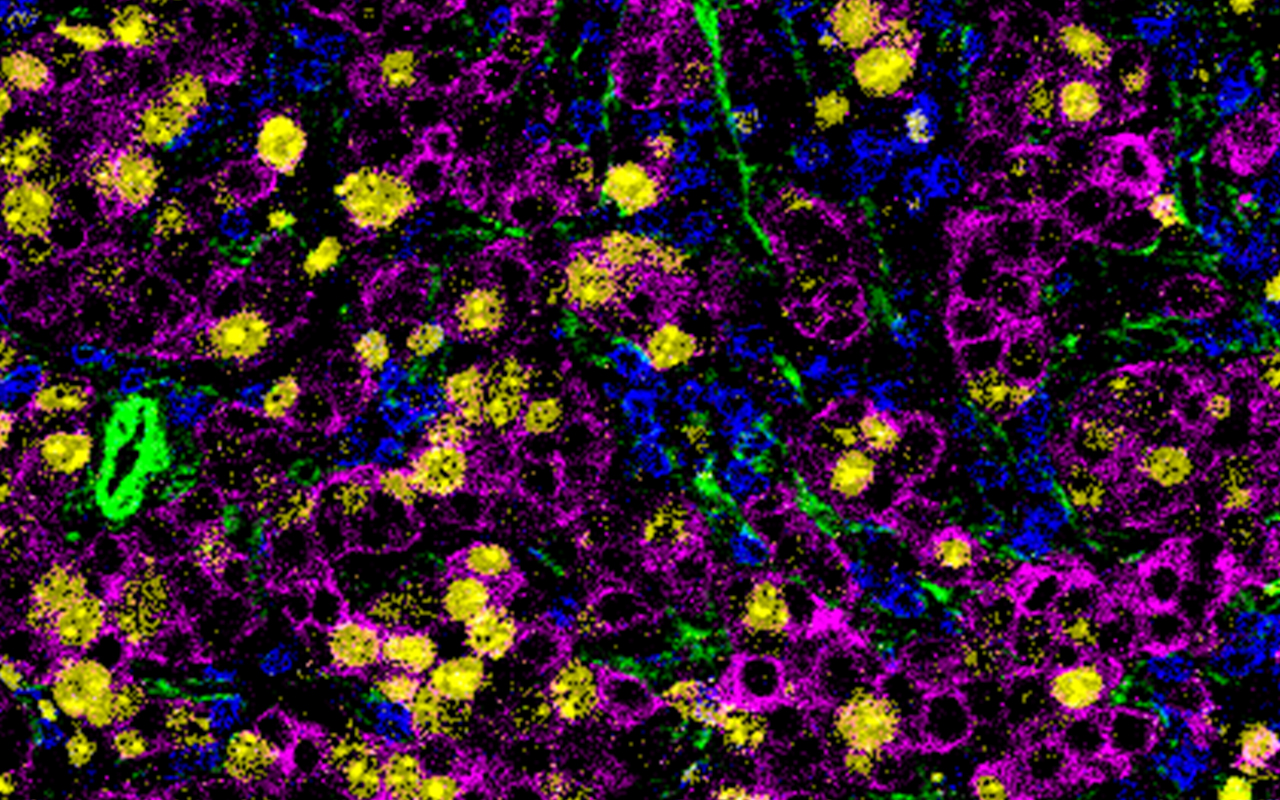

Gardes du corps

Notre peau sert de barrière physicochimique contre les envahisseurs. On aperçoit ici, en embuscade parmi les cellules de l’épiderme (en vert), les cellules dendritiques (en rouge), qui forment l’avant-garde du système immunitaire. Dès qu’un danger est détecté, ces cellules déclenchent une réaction inflammatoire. Elles interceptent ainsi les ennemis en attendant que les lymphocytes T viennent les neutraliser. L’image présente la répartition de ces cellules sur une peau humaine dans la région mammaire.

Télécharger cette image

Photo par Olivier Gazil

Chimie verte en or

Ce réseau d’alvéoles appartient à une simple éponge de cuisine en polyuréthane… mais qui est entièrement plaquée d’or! Plus précisément, de nanoparticules d’or pur. Ce métal, pourtant inaltérable, devient très réactif à l’échelle nanométrique. Il peut alors servir de catalyseur dans des procédés de chimie « verte ». C’est une belle astuce, car la porosité de l’éponge permet aux molécules de réagir avec la multitude des surfaces de contact des alvéoles. Bref, une idée en or!

Télécharger cette image

Photo par Valérye Desbiens

Fleur de verre

Cette microsphère est un agglomérat de poussières de verre recyclé dont les plus petites particules mesurent de 7 à 8 micromètres. Le procédé d’agrégation développé ici permet de transformer des résidus miniers en produits à valeur ajoutée. Par exemple, ces microbilles poreuses, injectées lors de la fracturation hydraulique, sont utilisées par la suite comme agents de soutènement. Puisqu’elles sont perméables aux gaz, elles préviennent les risques d’explosion ou de surpression.

Télécharger cette image

Photo par Etienne Laliberté

Détecter l'envahisseur par drone

Au Canada, le roseau commun est l’une des plantes exotiques parmi les plus envahissantes. Une de ses « divisions d’infanterie » avance ici en rangs serrés à partir du coin inférieur gauche de l’image (en diagonale du quadrillé). Phragmites australis s’introduit peu à peu dans un champ de verges d’or, au parc national des Îles-de-Boucherville. Heureusement, un drone naviguant à 50 mètres au-dessus du pré a fourni cette photo témoin du début de l’invasion aux chercheurs de l'Observatoire aérien canadien de la biodiversité.

Télécharger cette image

Photo par Denise Chabot

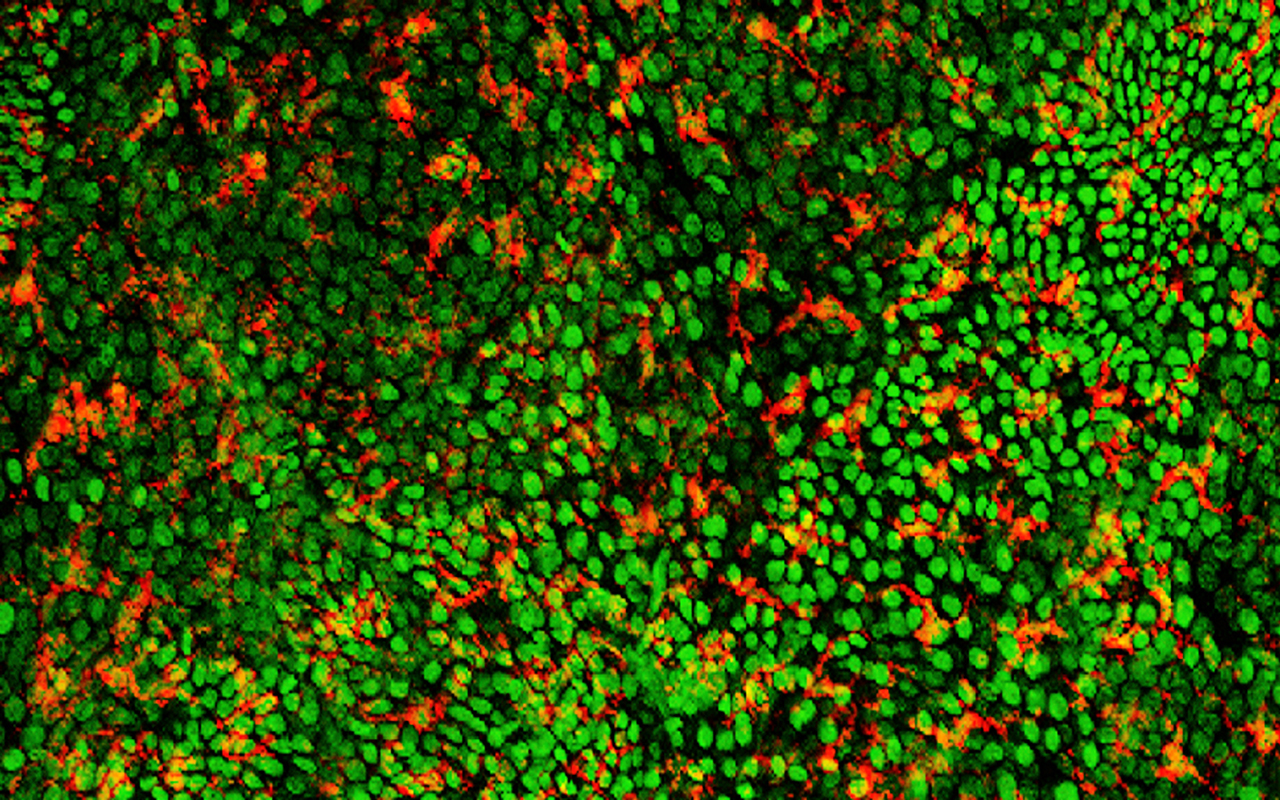

Globules d’énergie

Voici une coupe d’une graine de Brassica napus (canola). De toutes petites graines d’à peine 2 millimètres de diamètre qui ont fait du Canada le plus grand producteur mondial d’huile de canola. Développée au pays, cette variété de colza contient une grande quantité de globules d’huile (en vert) et de protéines (en rouge). Ce sont des réserves d’énergie qui servent au développement de la plante. Les recherches se poursuivent pour développer des cultures de canola plus productives et plus durables.

Télécharger cette image

Photo par Martine Blais et Danny Rioux

Étouffer la menace

Le noyer cendré est en voie de disparition au Canada. Un champignon exotique envahissant, Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum, est responsable de ce ravage. Pourtant, certains individus lui résistent par l’encapsulage du pathogène sous une couche de liège. En haut, à gauche, on distingue cette ligne de défense mauve en forme d’accolade au cœur de l’aubier, ensuite montrée à différents grossissements sur les autres photos. Ces arbres résistants vont-ils donner naissance à la prochaine lignée de noyers cendrés nord-américains?

Télécharger cette image

Photo par Andréanne Beardsell

Tout sauf un baiser

C’est l’été en Arctique, et des milliers d’oiseaux migrateurs se rassemblent pour se reproduire. Des œufs sont alors produits en abondance, au grand bonheur du renard arctique qui assure ainsi la survie de sa famille. L’étude de cette prédation sert d’indice aux chercheurs pour estimer les effets de l’ensemble des activités humaines sur les écosystèmes nordiques. La recherche est réalisée dans un laboratoire à ciel ouvert dont l’absence d’arbre facilite grandement l’observation des événements de prédation.

Télécharger cette image

Photo par Meriem Bouchilaoun

Floraison nanométrique

La fabrication de microprocesseurs commence par le dépôt d’une couche de résine photosensible sur une plaquette d’arséniure de gallium. Cette technologie d’une extrême précision exige une surface parfaitement lisse. Or, même si ce procédé est maintenant bien maîtrisé, il arrive parfois qu’un incident de manipulation devienne création. En témoignent ces résidus de résine qui ont mystérieusement bourgeonné sur leur plaquette et qui évoquent la forme des sakuras, ces cerisiers japonais ornementaux.

Télécharger cette image

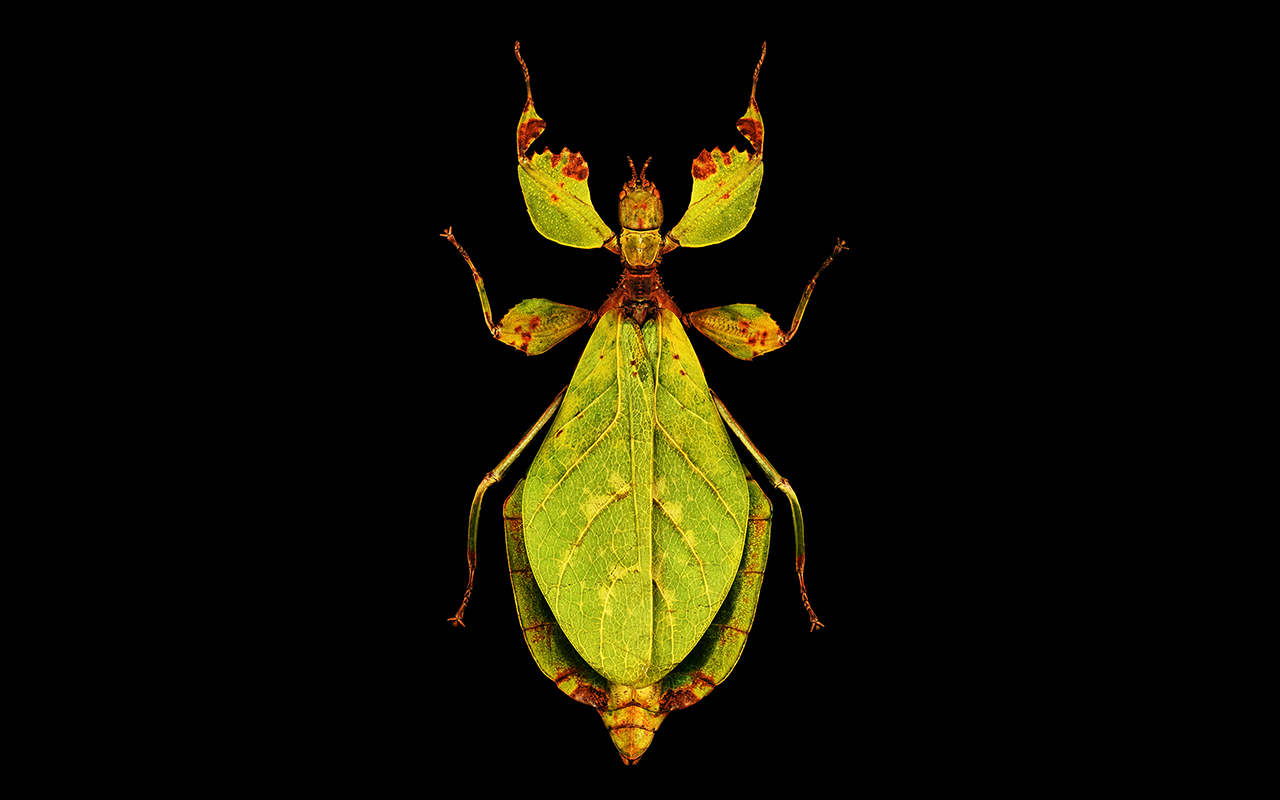

Photo par Stéphane Le Tirant et René Limoges

Insecte ou feuille?

Certains insectes-feuilles non seulement proviennent de forêts du bout du monde, mais s’isolent loin des regards à la canopée des arbres. Ils vivent en outre dispersés sur des milliers d’îles entre l’Inde et l’Australie. Pour cette recherche en taxonomie, on a réuni un groupe d’insulaires volontaires grâce aux réseaux sociaux. Onze nouvelles espèces ont été identifiées et les données sur leur répartition géographique entrent à un rythme encore jamais vu. Superbe exemple de science participative!

Télécharger cette image

Photo par Antoine Juneau

Molécule de cobalt en son nuage d’électrons

La chimie informatique est couramment utilisée en recherche grâce à la puissance des ordinateurs. Elle prédit les propriétés des molécules ou valide des observations, et ce, avec une impressionnante précision. Un complexe de cobalt a ici été modélisé par des méthodes de calcul quantique. En rouge et bleu, on aperçoit l'emplacement statistique de deux de ses électrons, tandis que les sphères blanches et grises représentent respectivement la position prédite des noyaux atomiques d'hydrogène et de carbone.

Télécharger cette image

Photo par Floriane Bretheau

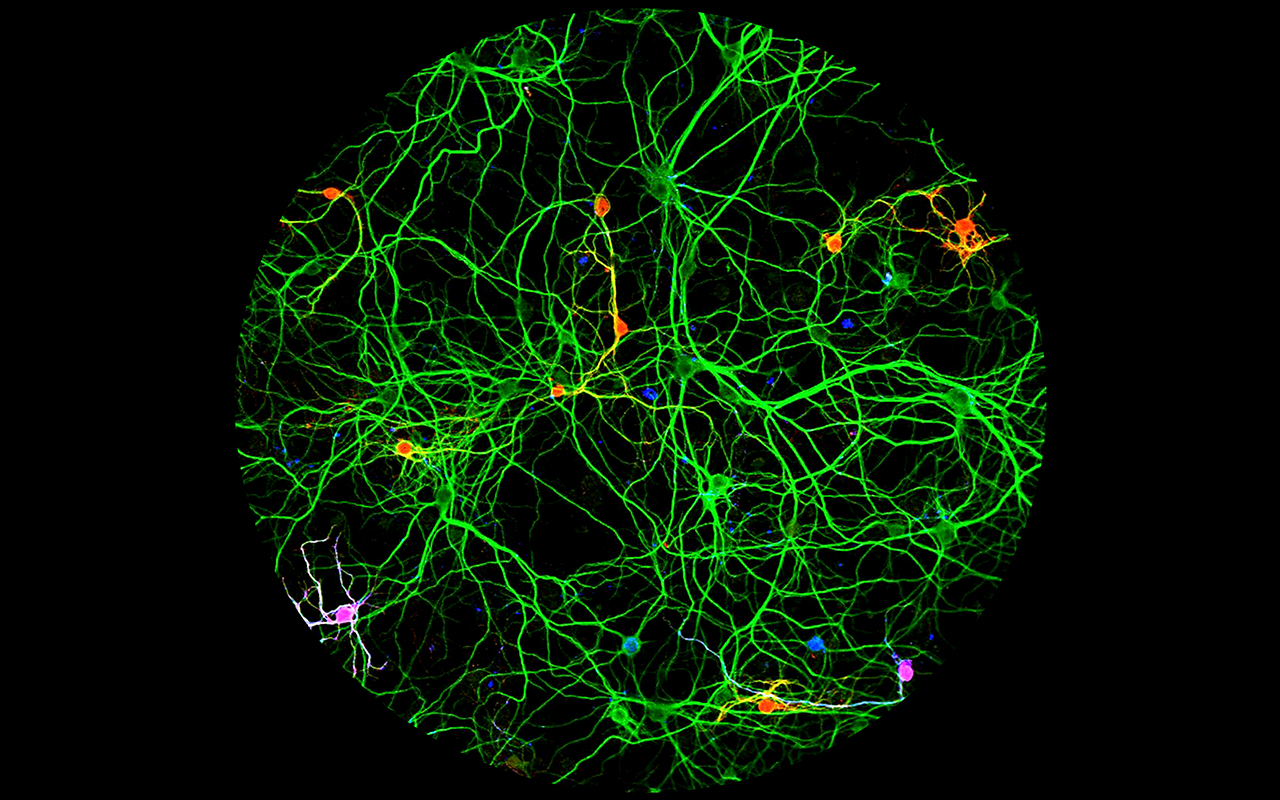

Choc nerveux

Cultivé in vitro, cet enchevêtrement hallucinant de couleurs montre des astrocytes (en vert) ainsi que des oligodendrocytes (en rouge et bleu). Ce sont deux types de cellules gliales, ces auxiliaires essentielles aux cellules nerveuses. Or, lorsque survient une lésion de la moelle épinière, la réaction inflammatoire, qui sert à nettoyer les débris, entraîne une dégénérescence secondaire dans laquelle les astrocytes contribueraient à la mort des oligodendrocytes. Une meilleure compréhension de ce mécanisme pourrait aider les victimes d’accidents à mieux récupérer.

Télécharger cette image

Photo par Amélie Dumont et Hugo Martel

Tango cosmique

Imaginez deux jeunes galaxies composées surtout de gaz et attirées l’une vers l’autre, voilà 10 milliards d’années. Grâce à un superordinateur et à quelques semaines de calculs, il a été possible de simuler leur première rencontre, puis leur séparation, pour les voir plus tard s’enlacer de nouveau. Et ainsi de suite, à six reprises, jusqu’à fusionner après une simulation de 500 millions d’années, pour former une seule galaxie spirale où naîtront encore plus d’étoiles. Une galaxie un peu à l’image de notre Voie lactée.

Télécharger cette image